結論:「+887」は特定の国ではなく衛星電話の番号

「+887」から始まる番号は、実はどこの国にも属していません。これは通常の国番号ではなく、国際衛星通信(Global Mobile Satellite System:GMSS)に割り当てられた番号です。

この番号帯は、地上の国ではなく宇宙を経由して通信を行う衛星電話に使われます。

具体的には、イリジウム(Iridium)やグローバルスター(Globalstar)などの衛星通信会社が利用しており、地球全域で通信が可能な仕組みです。

そのため、一般の個人や企業が使うことはほとんどなく、日常的に「+887」から電話がかかってくることはまずあり得ません。

こうした番号を悪用して詐欺や高額請求を狙うケースも報告されており、見知らぬ番号からの着信には注意が必要です。

「+887」とは何か?どこにつながる番号なのか

「+887」は、ITU(国際電気通信連合)によって定められた“国際ネットワーク番号”です。

通常の国番号(+81:日本、+1:アメリカなど)は各国の通信事業者に割り当てられますが、+887のような番号は、国ではなく「通信ネットワーク全体」に対して付与されます。

つまり、地球上のどの国にも属さず、衛星を介した通信専用の番号体系というわけです。

衛星電話は、山岳地帯・海上・砂漠・災害現場など、電波が届きにくい場所でも通話できるという利点がありますが、その分、通信コストが非常に高く、1分あたり数百円〜1,000円を超える通話料が発生することもあります。

このため、一般利用者にはほとんど無縁の番号といえるでしょう。

「+887」からの着信は詐欺の可能性が高い理由

「+887」から始まる電話番号は、一般の通信事業者ではなく衛星通信回線を利用しています。

このため、日常生活で使われることはほとんどなく、着信がある場合は詐欺目的である可能性が極めて高いと考えられます。

実際に日本国内でも「+887」や「+881」「+882」からのワン切り被害が報告されており、通信各社や消費者庁も注意を呼びかけています。

主な詐欺手口の例

-

① ワン切り詐欺:

数秒で通話を切って「誰だろう?」と折り返しを誘導し、通話料を高額請求する手口です。

衛星通信回線は1分あたり数百円〜1,000円以上かかることがあり、折り返した瞬間に料金が発生します。

一見するとアメリカやヨーロッパからの正規番号のように見えるため、誤って折り返してしまう人が多いのが特徴です。 -

② 国際プレミアム番号詐欺:

折り返すと、自動音声で「荷物の受け取り」「アカウントの認証」「未納料金の確認」などと案内されますが、

その実態は有料の国際サービス回線であり、通話を続けるほど請求金額が上がります。

特に「+887」「+882」「+881」は、このような国際プレミアム番号に悪用されやすい番号帯です。 -

③ 発信元偽装(スプーフィング):

本来の発信地を隠し、「+887」を含む衛星電話番号を偽装して発信するケースもあります。

実際の発信元は国内の詐欺グループやスパム業者であることも多く、警察庁のサイバー犯罪対策室でも注意喚起されています。

衛星電話を悪用した詐欺の実態

衛星通信は地球全域をカバーできるため、国境を越えた詐欺にも利用されています。

発信元が海外や宇宙通信網にあるため、発信者の特定や追跡が非常に困難です。

この特徴を悪用して、世界各国で同様の手口が確認されています。

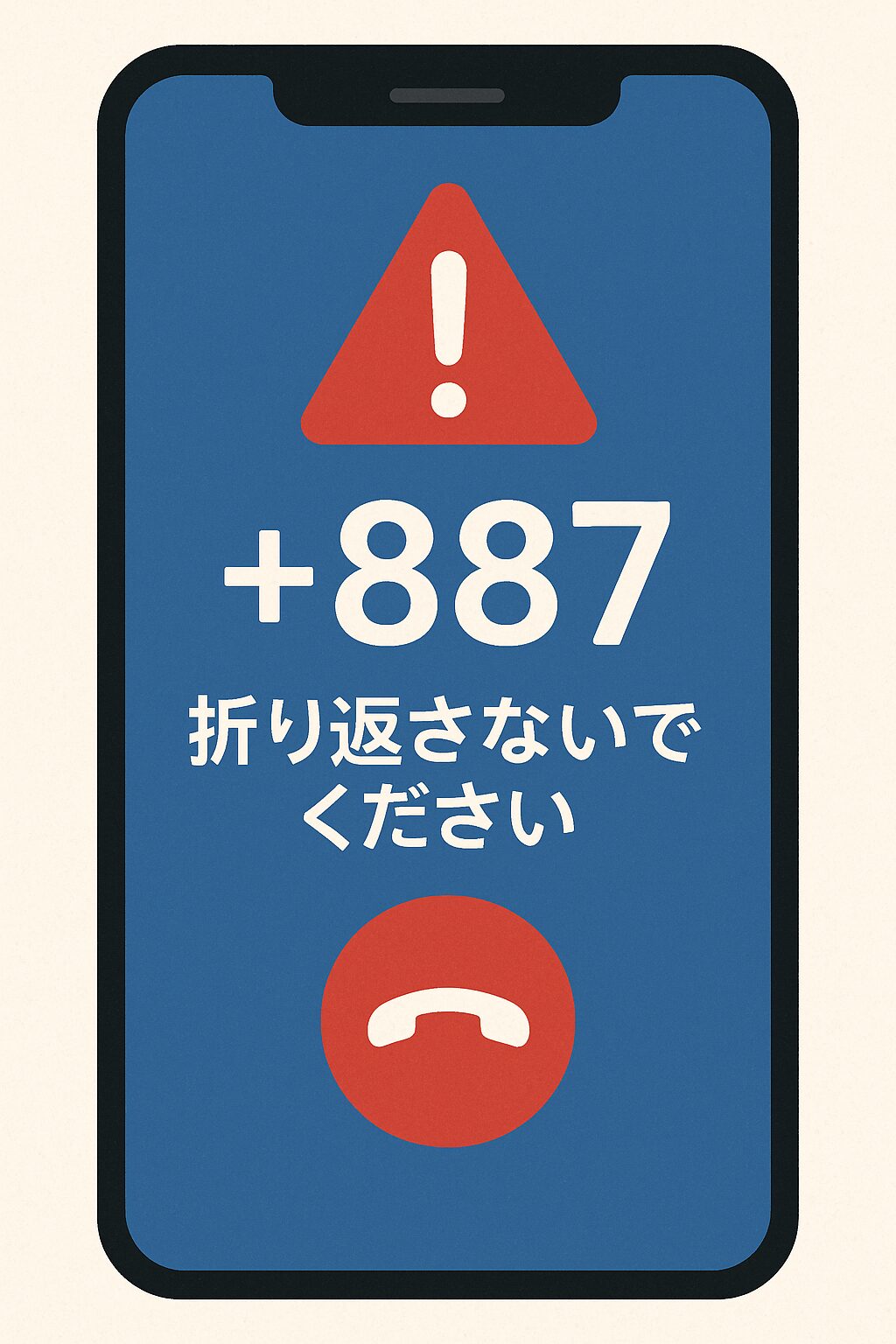

そのため、「+887」からの電話は実際に出ても意味がなく、

出ない・折り返さない・即ブロックが最も安全な対応です。

「少しなら大丈夫」は危険!

「数秒だけなら出ても平気」「相手を確認してから切ればいい」と考えるのは危険です。

衛星通信経由の場合、接続が成立した瞬間に課金が始まるケースが多く、

たとえ数秒でも数百円以上の通話料が請求されることがあります。

さらに、折り返し発信をした場合には、通信事業者の仕組み上、返金が難しいのが現状です。

知らない番号、特に「+887」「+881」「+882」などの衛星系番号には絶対に反応しないようにしましょう。

また、スマートフォンの設定で「海外番号からの着信を自動拒否」にしておくと、こうした被害を未然に防ぐことができます。

最近では「迷惑電話フィルタ」「詐欺警告ポップアップ」などの機能も搭載されているため、

必ず有効にしておくことをおすすめします。

被害を防ぐための対処法

「+887」をはじめとする不審な国際番号から電話がかかってきた場合は、

“出ない・折り返さない・検索する”という3原則を徹底しましょう。

衛星通信回線を悪用した詐欺では、1分間の通話で数百円〜1,000円以上の料金が発生することもあります。

少しでも不安を感じたら、すぐに以下の対処を行ってください。

① 折り返さない・出ない(最重要)

最も基本かつ効果的な対策です。

「+887」などの知らない国際番号からの着信には絶対に応答しない・折り返さないこと。

衛星通信を経由する通話は接続した瞬間に高額な料金が発生します。

「ワン切り」「1回だけ鳴って切れる」といったパターンは典型的な詐欺の手口です。

② 番号を検索して確認する

「+887 電話番号」などで検索すると、他の人の被害報告や注意喚起が見つかる場合があります。

以下のようなサイトも参考になります。

- 電話番号サーチ(jpnumber.com):口コミ・報告例が多数

- 迷惑電話番号情報局(meiwaku.denwa.info):最新の不審番号リスト

検索して「詐欺」「ワン切り」などの報告が複数ある番号は、

迷わず着信拒否設定を行いましょう。

③ キャリアに通報する

NTTドコモ・au・ソフトバンクなど各キャリアでは、

迷惑電話・国際詐欺の報告窓口を設けています。

不審な着信が続く場合や、誤って折り返してしまった場合は早めに相談しましょう。

④ 警察・消費者庁へ相談

高額な通話請求や不審なメッセージを受け取った場合は、

以下の公的窓口へ速やかに相談しましょう。

- 警察庁 サイバー犯罪対策室

- 消費者庁 公式サイト

- 消費者ホットライン:188(いやや!)に電話するだけで最寄りの窓口につながります。

相談すれば、請求の有効性や支払い対応についてアドバイスを受けられます。

特に高額請求のメールやSMSは、詐欺の可能性が高いため、無視・削除が原則です。

⑤ 迷惑電話ブロックアプリを活用

不審な番号を事前に警告・自動ブロックしてくれるアプリを活用すると安心です。

- Whoscall(フーズコール):世界中の迷惑番号データベースを搭載。着信時に自動警告。

- Truecaller(トゥルーコーラー):迷惑番号のリアルタイム検知・通報機能付き。

これらのアプリは無料で利用でき、日本語対応もされています。

着信時に「詐欺の可能性あり」と警告が表示されるため、被害を未然に防げます。

⑥ SMS・メールでの詐欺にも注意

最近は電話ではなく、SMSやメールを使って「アカウントに問題があります」「至急折り返してください」と

誘導するケースも増えています。

このようなメッセージが届いた場合は、

URLを開かない・電話番号にかけない・返信しないことが鉄則です。

通信会社や宅配業者を装う偽SMSも横行しているため、

不審なメッセージは削除し、公式アプリや公式サイトから確認するようにしましょう。

最後に、スマートフォンの設定で「海外番号を拒否」「知らない番号を自動で拒否」する機能を

オンにしておくと、こうした詐欺電話を未然に防げます。

少しの設定で大きな被害を防げるため、早めの対策が大切です。

「+887」と間違えやすい番号にも注意

「+887」に似た国際番号にも注意が必要です。

特に「+88」「+881」「+882」などの番号も、同じく衛星通信・国際通信サービス専用の番号として

ITU(国際電気通信連合)に割り当てられています。これらは特定の国に属する番号ではなく、

衛星通信事業者(イリジウム・グローバルスター・インマルサットなど)が利用しています。

① 「+88」系番号は衛星通信事業者専用

「+88」から始まる番号の多くは、国際的な通信ネットワークで使用されているため、

個人間の通常通話で利用されることはほとんどありません。

以下のような番号帯が存在します:

- +881:イリジウム衛星通信(Iridium)・グローバルスター(Globalstar)

- +882:国際ネットワーク事業者(Inmarsatなど)

- +883:VoIP(インターネット電話)など一部特殊通信ネットワーク

これらの番号は陸上の国番号ではないため、折り返し発信を行うと、

国際プレミアム番号扱いとなり、1分あたり数百円〜数千円の通話料が発生するケースもあります。

② 「+88」=アジア圏の国と勘違いしやすい

特に「+880(バングラデシュ)」や「+886(台湾)」など、

アジア地域の正規国番号と似ているため、誤って折り返してしまうケースが多発しています。

見た目は似ていますが、

「+887」「+881」「+882」はすべて衛星・国際通信系番号であり、

日本の一般ユーザーが通話する必要は基本的にありません。

③ 見間違い・誤発信による高額請求に注意

スマートフォンの着信画面では桁数が省略されることがあり、

「+88」とだけ表示される場合もあります。

こうした見間違いで「海外からの重要な連絡かも」と思い、折り返してしまうと、

高額な国際通話料が発生する恐れがあります。

通話時間が短くても数千円単位の請求になることもあり、非常に危険です。

④ 間違いを防ぐためのポイント

- 知らない国際番号には絶対に折り返さない。

- 番号を見て「+88」から始まる場合は、まずネット検索で発信元を確認。

- 「+887」などの番号を着信拒否リストに登録しておくと安心。

- 迷惑電話ブロックアプリ(Whoscall・Truecallerなど)を利用する。

また、スマートフォンの設定で「国際番号からの着信を制限」する機能をオンにしておけば、

衛星通信系の番号を自動的にブロックできます。

一度でも不審な番号から着信があった場合は、迷惑電話報告機能を使って通報することをおすすめします。

まとめ|+887は国ではなく衛星通信番号。折り返すと高額請求のリスク

「+887」は、アメリカやアフリカなど特定の国に属する番号ではなく、衛星通信専用の国際番号です。

地球上の通信衛星を経由して発信される特殊な回線で、主に企業・船舶・軍事通信など限られた用途に使われます。

そのため、一般の個人にかかってくること自体が非常に珍しく、ほとんどのケースでは詐欺・架空請求・番号偽装(スプーフィング)が疑われます。

こうした番号の大きな特徴は、通話料が通常の国際電話よりもはるかに高い点です。

衛星回線を経由するため、1分間で数百円から数千円もの高額請求が発生することもあります。

つまり、たった数秒折り返しただけでも思わぬ請求につながる恐れがあります。

不審な番号から着信があった場合は、出ない・折り返さない・検索して確認することが鉄則です。

特に「ワン切り」や「留守番電話に無言メッセージ」といったパターンは、折り返しを狙った手口の典型です。

興味本位で電話をかけ直したり、SMSのURLをタップしたりしないようにしましょう。

また、詐欺被害を未然に防ぐためには、正しい国番号情報を把握しておくことも大切です。

国番号の公式リストは以下のような信頼できる機関で確認できます:

- ITU(国際電気通信連合)公式サイト:世界の国番号・通信コードを掲載。

- NTTコミュニケーションズ 国番号一覧。

- KDDI(au)国際電話サービス案内。

- ソフトバンク 国際サービスページ。

これらのサイトでは、世界中の国番号・地域コードが正式に公開されています。

「+887」や「+881」「+882」など、国ではない通信番号も明確に区別されており、

あやしい着信を調べるときの信頼できる参考資料になります。

さらに安全性を高めたい方は、スマートフォンの設定で「国際番号からの着信を制限」したり、

「迷惑電話ブロックアプリ(例:Whoscall・Truecaller)」を導入するのもおすすめです。

これらのアプリは、既知の詐欺番号データベースと照合し、着信時に自動で警告を表示してくれます。

国際通信が身近になった今だからこそ、「正しい知識」と「疑う習慣」が重要です。

「+887」など聞き慣れない番号からの着信があった場合、

「もしかしたら誰かからの緊急連絡かも」と思う前に、まずは冷静に検索して確認することを忘れずに。

安全な国際通話を行うために、日頃から番号の確認と設定の見直しを習慣化しておきましょう。

コメント