【保険証の色 違いでわかる?】色の意味と保険証の種類をわかりやすく解説

病院や薬局で提示する健康保険証。実はこの保険証の「色」には意味があるのをご存じでしょうか。

青や緑、ピンク、オレンジなど、発行元によって色が異なり、どの保険制度に加入しているかをおおまかに見分ける手がかりになります。

たとえば、青い保険証は会社員が多く加入する「協会けんぽ」、緑色は自営業者などの「国民健康保険」、ピンクやオレンジ色は75歳以上が対象の「後期高齢者医療制度」で使われるケースが多いです。

ただし、色は全国で統一されているわけではなく、自治体や企業、共済組合ごとにデザインや色味が異なるため、同じ保険でも地域によってまったく違う色の保険証が発行されていることもあります。

この記事では、そんな保険証の色の違いが示す意味や制度ごとの特徴、さらに今後導入が進むマイナ保険証との関係まで、図解イメージを交えてわかりやすく解説します。

保険証の色はなぜ違う?基本の仕組み

健康保険証の色の違いは、加入している保険制度や保険者(発行元)の違いによって決まります。

日本の医療保険制度は大きく分けて「被用者保険」と「国民健康保険」の2つに分類され、さらに年齢による区分として「後期高齢者医療制度」などの制度が設けられています。

それぞれの保険証は発行する組織が異なるため、色やデザインも統一されていません。つまり、保険証の色は「どの制度・どの保険者に属しているか」を見分ける目印のひとつになっています。

たとえば、会社員や公務員など給与所得者が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)では青色の保険証が多く、

自営業者やフリーランス、無職の方が加入する国民健康保険では緑色が主流です。

また、75歳以上の方が対象となる後期高齢者医療制度では、オレンジやピンク色の保険証が一般的に使われています。

さらに、共済組合や私学共済、企業独自の健康保険組合では、白やグレー、ベージュなど独自のデザインを採用する場合もあります。

このように保険証の色には一定の傾向がありますが、実際には自治体や保険組合ごとにデザインが自由に設定されているため、同じ保険制度でも地域や勤務先によって色が異なるケースも少なくありません。

そのため、「色だけで保険の種類を完全に判断することはできない」点を覚えておくと安心です。

保険証の色別の意味と種類一覧

保険証の色の違いは、加入している保険制度や発行元(保険者)によって決まるものです。

同じ健康保険制度でも、自治体・企業・組合ごとにデザインや色のトーンが異なるため、一概に「青だから協会けんぽ」とは言い切れません。

それでも、全国的に見ると色ごとにある程度の傾向があるため、保険証の種類をおおまかに把握する参考になります。

以下は、日本でよく見られる保険証の色とその意味・発行主体の一覧です。

- 青色:全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者。主に中小企業の会社員やその家族が対象で、もっとも一般的な保険証のひとつです。年度や印刷ロットによっては、水色や青緑に近いトーンの場合もあります。青系のデザインは「安定」「信頼」のイメージを意識して採用されています。

- 緑色:国民健康保険(国保)の加入者に多く見られます。自営業者、フリーランス、無職の方、退職後の方などが対象です。自治体が発行しているため、市区町村によって文字配置や色味が異なります。濃い緑や明るい黄緑など、地域によって見た目に差があります。

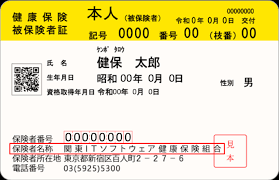

- 黄色:一部の自治体の国保、または退職者医療制度の保険証に使われる色です。高齢者や視覚的に弱い方にも見やすいよう、明るい色調で発行されることが多いです。黄色い保険証は比較的レアですが、「高齢者向け」「自治体独自デザイン」として採用されています。

- 水色:国保の一部や生活保護受給者に発行される医療券に使われることもあります。協会けんぽの青色に似ていますが、発行元が異なる点に注意。医療機関では「保険者番号」や「発行元名」で区別されます。

- オレンジ・ピンク:後期高齢者医療制度(75歳以上対象)で採用されています。視認性の高い色で、「高齢者の方でも見分けやすい」ことを目的にしています。年齢層がひと目でわかるため、医療機関側でもスムーズな対応が可能です。

- 白色:共済組合(国家公務員・地方公務員・教職員など)が発行する保険証です。組合によって紙タイプやカードタイプがあり、淡いグレーが入る場合もあります。表面に「○○共済組合」や「私学共済」などの名称が記載されています。

- 灰色(グレー):大企業や私立学校の健康保険組合が採用していることがあります。シンプルで落ち着いた印象を与えるためにグレーを基調としており、社名ロゴや企業カラーが入るデザインも多く見られます。

- ピンク:一部の企業や健康保険組合で採用される女性向けデザイン。被扶養者(配偶者や子ども)向けに明るいピンクを使用するケースもあります。協会けんぽや国保ではあまり見られませんが、企業独自デザインとして存在します。

このように、保険証の色は「どの保険制度・どの団体」に所属しているかを示す目安になります。

ただし、色だけで判断すると誤解を招く場合もあるため、確認の際は必ず以下の情報をチェックしましょう。

- 保険者番号(保険証の右上などに記載)

- 発行元の名称(例:全国健康保険協会 ○○支部、東京都国民健康保険、○○共済組合など)

- 記号・番号欄(加入者本人または扶養家族を識別)

とくに引っ越しや転職、退職をした場合、保険制度が変わると色も変わるケースがあります。

その際は古い保険証を医療機関で誤って使わないよう注意しましょう。有効期限が切れている場合、医療費の自己負担が全額請求となることもあります。

自分の保険証がどの制度に該当するのかを確認したい場合は、

以下の公式サイトで「保険者番号」や「発行元名」を照らし合わせると確実です。

- 全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト — 青い保険証の多くはこちら。

- 国民健康保険(自治体例:横浜市) — 緑色や黄色系の保険証はこちら。

- 全国共済組合連合会(共済関係) — 白やグレーの保険証はこちら。

- 厚生労働省|後期高齢者医療制度の概要 — オレンジやピンク色の保険証に該当します。

また、「保険証の右上に記載された保険者番号」を検索すると、

どの保険者が発行しているかを特定できます(例:「保険者番号 13104009 協会けんぽ東京支部」など)。

保険者番号から検索できる一覧は厚生労働省の公式ページでも公開されています。

色だけで判断できないケースもある

保険証のデザインや色は全国で統一されていないため、同じ種類の保険証でも地域や発行元によって色がまったく異なる場合があります。

たとえば、同じ「国民健康保険」であっても、東京都では緑系の保険証、大阪府では黄色や水色の保険証が使われていることもあります。これは、保険証を発行する主体(市区町村や組合)がそれぞれ独自のデザイン方針を採用しているためです。

また、従来の紙タイプの保険証からカードタイプへの切り替え時に、印刷方式や素材の変更に伴って色味が変更されるケースもあります。

特にICチップ入りカードやプラスチック素材の保険証では、印刷の発色や耐久性を重視して明るめの色に変わることが多く見られます。そのため、「以前は緑だったのに、今は青っぽくなった」などの違いが生じることも珍しくありません。

さらに近年では、マイナンバーカードを保険証として利用できる「マイナ保険証」が普及しています。

この仕組みでは色やデザインではなく、ICチップに登録された情報で本人確認と保険資格を行います。つまり、今後は「保険証=色で見分ける」という考え方そのものが古くなりつつあります。医療機関でも、従来の保険証とマイナ保険証を併用する期間が設けられており、徐々に物理カード型の保険証が廃止される方向で進んでいます。

このように、色だけでは正確な保険の種類や制度を判断できない時代になってきています。見た目が似ていても、発行元・保険者番号・記号番号を確認しなければ、誤った情報で医療費を請求される可能性もあります。もし自分の保険証の種類がわからない場合は、勤務先や自治体の窓口に問い合わせましょう。

色以外で自分の保険証の種類を確認する方法

保険証の色だけでは加入している保険制度を正確に判断できないため、

次のような項目を確認することで、自分がどの制度に加入しているかを確実に把握できます。

- ① 保険者番号を確認する:

保険証の右上や上部に記載されている「保険者番号(数字8桁)」を見れば、

発行元がどの保険者(協会けんぽ・国保・共済など)かがわかります。

例:「13104009」=全国健康保険協会(東京支部)、「14100123」=横浜市国民健康保険など。

この番号は厚生労働省の公式一覧で検索可能です。 - ② 発行元(保険者名)を確認する:

保険証の表面にある「保険者名称」欄をチェックします。

たとえば、「全国健康保険協会 ○○支部」「○○市 国民健康保険」「○○共済組合」など、

記載名からどの制度に属しているかが一目でわかります。 - ③ 被保険者区分を確認する:

保険証には「本人」「家族(被扶養者)」の区分が明記されています。

本人の場合は勤務先や保険料負担があり、扶養家族の場合は加入者(被保険者)に紐づいています。 - ④ 保険料の支払い先を確認する:

給与明細に「健康保険料」が天引きされていれば、勤務先経由の被用者保険(協会けんぽや組合健保)です。

口座振替や納付書で支払っている場合は、国民健康保険の可能性が高いです。 - ⑤ マイナポータルで確認する:

「マイナポータル」にログインすれば、

自分が現在加入している健康保険の情報をオンラインで確認できます。

マイナンバーカードを持っている場合は、この方法が最も確実で便利です。

これらを確認すれば、色やデザインが異なっても、

自分がどの健康保険制度に加入しているかを正確に判断できます。

特に転職や退職、引っ越しなどで保険証が切り替わった直後は、

発行元や番号をよく確認して誤使用を防ぐことが大切です。

マイナ保険証との違いと今後の切り替え予定

近年注目されている「マイナ保険証」は、従来の紙やプラスチック製の健康保険証とは大きく仕組みが異なります。これは、マイナンバーカードのICチップに健康保険の資格情報を登録し、医療機関や薬局でカードリーダーにかざすだけで本人確認と保険資格確認を同時に行える新しい制度です。

色やデザインで識別していた従来の保険証とは違い、「データで管理される保険証」へと時代が移行しつつあります。

従来の保険証は青や緑などの色分けによって保険制度を見分ける仕組みでしたが、マイナ保険証ではその必要がありません。

たとえば、勤務先が変わって保険が切り替わった場合でも、窓口でカードを再発行することなく、オンライン上で資格情報を更新すれば即日反映されます。これにより、転職・引っ越し・結婚などのライフイベント後もスムーズに医療機関を受診できるのが特徴です。

政府は2024年度末(2025年春ごろ)をめどに、現行の健康保険証を廃止し、マイナ保険証へ完全移行する方針を示しています。

ただし、すぐに紙の保険証が使えなくなるわけではなく、移行期間中(2025年末ごろまで)は従来の保険証も有効とされています。高齢者や医療機関に行きづらい人のために、当面は希望者に限り「資格確認書」という代替証も発行されます。

また、マイナ保険証を利用するためには、マイナポータルで健康保険情報の登録を行う必要があります。登録が完了すると、薬の処方履歴や医療費の明細をオンラインで確認できるようになり、医療のデジタル化による利便性が高まります。

一方で、マイナンバーカードを紛失した場合のリスク管理も重要となるため、パスワードの設定やカード保管には十分注意が必要です。

このように、マイナ保険証の導入は単なるカードの置き換えではなく、「医療情報のデジタル連携」を進める国の方針の一環です。色の違いで制度を区別していた時代から、データによって本人情報を管理する新時代へと移り変わっています。今後は、保険証の色にこだわるよりも、「自分の健康情報を安全に管理する」意識がますます重要になっていくでしょう。

よくある質問(FAQ)

-

Q:青い保険証と緑の保険証の違いは?

A:青い保険証は「協会けんぽ(全国健康保険協会)」に加入している会社員やその家族が対象です。中小企業に勤めている方の多くがこのタイプを使用しています。

一方、緑の保険証は「国民健康保険(国保)」に加入している自営業者・フリーランス・退職者などが対象です。

ただし、自治体によって色合い(黄緑や水色など)が異なるため、厳密には「緑系の保険証=国保」と考えるのが正確です。どちらも同じ医療費の自己負担割合(原則3割)で利用できますが、加入窓口と保険料の計算方法が異なります。 -

Q:退職後に保険証の色が変わったのはなぜ?

A:会社を退職すると、勤務先の健康保険(被用者保険)の資格が喪失します。

そのため、国民健康保険または任意継続被保険者として新しい保険に加入する必要があります。

このとき、発行元が「健康保険組合」や「協会けんぽ」から「市区町村(国保)」に変わるため、自然と保険証の色も変わります。

たとえば、退職前は青い保険証(協会けんぽ)だった人が、退職後に緑の保険証(国保)になるケースが多く見られます。色が変わること自体は制度上の正常な手続きであり、医療費の自己負担割合が変わるわけではありません。 -

Q:保険証の色が違っても病院で使えますか?

A:はい、色が違っても保険証としての効力は同じです。医療機関では保険証の色ではなく、「保険者番号」「被保険者番号」「有効期限」などで加入資格を確認します。

そのため、青でも緑でもピンクでも、有効期限内であれば全国どこでも使用可能です。

ただし、退職や引っ越しなどで保険証が切り替わった場合は、古い保険証をそのまま使わないよう注意してください。資格喪失後の使用は「無保険扱い」となり、後日医療費を全額自己負担で請求される場合があります。新しい保険証が届くまでは、仮証明書(資格証明書)を発行してもらうと安心です。 -

Q:マイナ保険証を使えば色の違いは関係ないの?

A:その通りです。マイナ保険証では色の概念がなくなり、ICチップで情報を識別します。医療機関の窓口でカードをかざすだけで、どの保険に加入しているか自動的に確認できます。

これにより、転職や保険切り替えの際にも手続きの手間が減り、紙の保険証で起きがちだった「古い色のカードを誤って提出する」トラブルも防げます。

まとめ|保険証の色は制度の違いを示すサイン

健康保険証の色の違いには明確な意味があります。

青色は協会けんぽ(中小企業の会社員)、緑色は国民健康保険(自営業・退職者)、ピンクやオレンジは後期高齢者医療制度(75歳以上)など、おおまかにどの保険制度に加入しているかを見分ける目安になります。

一方で、保険証の色やデザインは全国で統一されていないため、同じ制度でも自治体や企業によって色が異なる場合があります。

そのため、色だけで判断せず、保険証の「保険者番号」や「発行元(例:全国健康保険協会○○支部)」を確認することが大切です。

また、政府は2025年をめどに現行の紙・カード型保険証を廃止し、マイナ保険証への完全移行を進めています。

今後はカードの色ではなく、マイナンバーカードのICチップで保険資格を確認する仕組みへと移行するため、「どんな色の保険証を持っているか」よりも、「オンライン資格確認で最新の情報が反映されているか」を確認することが重要になります。

制度の違いと仕組みを理解しておけば、どんな保険証を持っていても安心して医療機関を利用できます。

今後しばらくは紙の保険証とマイナ保険証の併用期間が続くため、色の違いに惑わされず、発行元や有効期限を確認して正しく使うようにしましょう。

保険証は「あなたがどの制度に守られているか」を示す大切な証明書です。色や形式が変わっても、仕組みを知っておくことで安心して医療を受けられます。

コメント