7条解散と69条解散の違いを知っていますか?政治の背後を探る

ニュースで「衆議院が解散」と聞いたとき、その背景には大きく分けて二つのルールが動いています。ひとつは、天皇の国事行為として形式的に行われ、実質は内閣の政治判断で実施される7条解散。もうひとつは、衆議院の内閣不信任決議の可決などを条件に、内閣が10日以内に解散しないと総辞職を迫られる69条解散です。この骨格を押さえるだけで、解散報道がぐっと読み解きやすくなります(69条の「10日」ルールは

首相官邸の制度解説と

日本国憲法(条文)参照)。

7条解散と69条解散の基本概念

7条解散とは何か?その背景と法的根拠

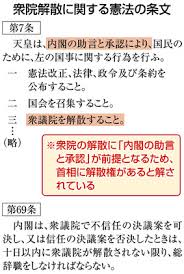

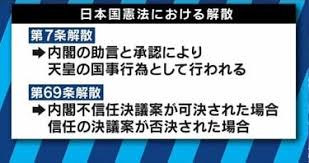

7条解散は、日本国憲法第7条に掲げられた「天皇の国事行為(衆議院を解散すること)」を根拠に実施されます。ただし実務では、解散の実質的決定は内閣にあります。内閣が助言と承認を与え、天皇が詔書を公布するという形式(7条)と実質(内閣決定)の二層構造が要点です。衆議院の解説資料でも、この「形式は国事行為/実質は内閣」という整理が明記されています(

衆議院・憲法資料)。

69条解散とは何か?その特徴と役割

69条解散は、衆議院で内閣不信任決議が可決(または信任決議が否決)された場合に作動する制度です。条文上、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職しなければなりません。平時の裁量ではなく、議会からの不信任という非常時に対する条件付きの安全弁として機能します(

首相官邸:内閣制度の概要、

憲法69条)。

7条解散と69条解散の法的違い

7条解散は事前条件が不要で、内閣が政治状況に応じて柔軟にタイミングを選べる枠組みです。これに対し69条解散は、不信任決議という明確なトリガーが必要で、内閣側の裁量の余地は限定的です。制度設計上、前者は「民意の再確認を内閣が主導する装置」、後者は「議院内閣制の均衡を回復する緊急装置」と言えます。

なぜ7条解散が多用されるのか。理由は単純で、衆議院の多数派構成は政策の推進力そのものであり、世論の追い風がある局面で総選挙に打って出れば与党に有利だからです。政権にとって解散は「攻め」のカードになり得ます。一方、読み違えれば大幅な議席減にもつながるため、政治的リスク管理が常に問われます。戦後の実務でも、解散はおおむね7条型が多数であったことが衆議院資料に整理されています(例:

衆議院「動き」年報ほか)。

日本国憲法における解散権の位置づけ

内閣総理大臣の権限と解散のメカニズム

実務では、解散の主導権は内閣総理大臣に集中します。閣議決定を経て天皇に助言と承認を与え、詔書が公布されるという流れで執行されます。条文は解散の時期や回数を直接制約していないため、政治状況との相互作用で運用されるのが特徴です。制度の概要や実務の説明は

首相官邸の制度ページや衆議院の資料にまとまっています。

衆議院解散権の専権事項としての意義

7条解散は、与野党の対立やねじれ、支持率の変動などで「現在の民意が国会の構成とずれているのでは」という疑義が生じたとき、国民に信を問うための装置として意味を持ちます。内閣が責任を引き受け、選挙の場で正統性を再授権してもらうプロセスは、議院内閣制のダイナミズムを保つ重要な仕組みです。

解散権に関する最高裁判決の影響(苫米地事件)

苫米地事件(最大判・昭和35年6月8日)では、衆議院解散の効力は「高度に政治性のある国家行為」であり、裁判所の審査権の外にあるとされました。以後、解散の適否やタイミングは、基本的に政治部門と有権者が判断するという枠組みが定着します(

最高裁判所判例集:苫米地事件)。

司法審査のハードルが高いからこそ、解散権の説明責任と透明性が重要です。いつ・なぜ・何を問う解散なのか、争点を明確化し、選挙費用や政策審議への影響も含めて丁寧に示す必要があります。受け手である私たち有権者も、「7条か69条か」「争点の妥当性は何か」という視点を持ち、一次資料や公式発表に当たる習慣を持つと理解が深まります。

解散のメリットとデメリット

7条解散のメリットとその事例

7条解散の長所は、内閣が政策の節目で民意の再授権を得やすい点です。支持率が高い時期や重要法案の前後に解散して勝利すれば、安定多数の下で政策が加速します。反面、世論の風向きを読み違えれば逆風選挙となり、政権基盤を損なうリスクも常に内在します。歴史資料の俯瞰でも、戦略的解散の成否が政権の命運を左右してきました。

69条解散のデメリットと実際の影響

69条解散は不信任可決という外生的な条件に縛られ、内閣に時機選択の自由がほぼありません。しかも10日以内に解散か総辞職かの二者択一を迫られるため、与野党ともに短期決戦の混乱が生じがちです。一方で、有権者が現下の不信を直接選挙で示す契機になるという抑制効果はあります(

首相官邸)。

比較:7条解散と69条解散、どっちが多い?

戦後日本では7条型が多数で、69条型は例外的です。これは、内閣が解散タイミングを裁量で選べる柔軟性と、政策遂行上の合理性が理由です。衆議院の年報類や解散の概説資料を通覧しても、実務の主役が7条であったことは一貫しています(例:

平成29年「衆議院の動き」)。

今注目の視点:過去事例から何を学ぶか

過去の衆議院解散と選挙の帰結

景気や外交、安全保障、政界再編などの要因が複合して、解散の意義や結果は大きく変わります。7条で攻勢に出て多数を固めた例もあれば、逆に議席を減らして政権交代の呼び水になったケースもあります。重要なのは、何を争点として有権者に問うたのかを丁寧に検証する姿勢です。

苫米地事件の意義をもう一度

苫米地事件の射程は広く、解散の適否判断を政治過程と主権者の審判に委ねるという実務の前提を固めました。ゆえに、解散に際しては政治側の説明責任がより重く、メディアと有権者のチェックが制度の健全さを支える鍵になります(判決本文:

最高裁判所)。

衆議院解散にまつわる課題と今後の展望

解散権行使の透明性と国民の理解

解散の「大義」や「争点」が曖昧なまま選挙に突入すると、政治的不信や政策停滞につながります。内閣は根拠条文と目的、争点、会期や法案への影響を包み隠さず示すこと。私たち有権者は一次資料を確認し、政策軸で投票すること。双方の積み重ねが制度の信頼を高めます。

法改正の可能性と政治的展開

将来的に、解散の手続や理由の通知、期日の公示プロセスなどを法律で明文化して、乱用防止と予見可能性を高めようという議論もあります(例:国会資料では「解散手続の透明化」をめぐる立法提案が整理)。一方、政治状況の流動性に耐える柔軟性の確保も不可欠で、制度設計はバランスの妙が問われます。

まとめ:二つの解散を区別すればニュースが読める

7条解散は内閣の裁量で柔軟に使える装置、69条解散は不信任可決時の条件付き装置。戦後は前者が多数で、解散の適否は政治部門と有権者の判断に委ねられる、というのが日本の実務です。次に「解散」が話題になったら、まず根拠条文(7条か69条か)、そして何を問う選挙なのかをチェックしましょう。一次資料に当たる習慣を持てば、政治の背後にあるロジックが立体的に見えてきます。

参考リンク(本文の裏どりに)

- 日本国憲法(第7条・第69条の条文):日本法令外国語訳DB/衆議院:日本国憲法

- 内閣制度の概要(69条の「10日」ルールの説明):首相官邸ホームページ

- 最高裁判所判例集「苫米地事件(昭和35年6月8日大法廷)」:裁判所公式データベース

- 衆議院の資料(7条=形式/実質=内閣の整理、解散の実務史):憲法資料(論点表)/「衆議院の動き」年報

コメント