【漢字で書くと?】「どら焼き」の正しい漢字表記と由来を解説!

ふんわりとした丸い生地に甘いあんこをはさんだ「どら焼き」。日本人なら誰もが一度は食べたことのある定番の和菓子ですが、実はその名前の由来や正しい漢字表記を知らない人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、「どら焼き」は漢字で書くと「銅鑼焼き(どらやき)」と表記します。ここで使われている「銅鑼(どら)」とは、寺院などで鳴らす丸い打楽器のこと。この記事では、その言葉の由来から歴史、そして現代の表記の違いまで、やさしく解説します。

「どら焼き」の漢字表記は「銅鑼焼き」

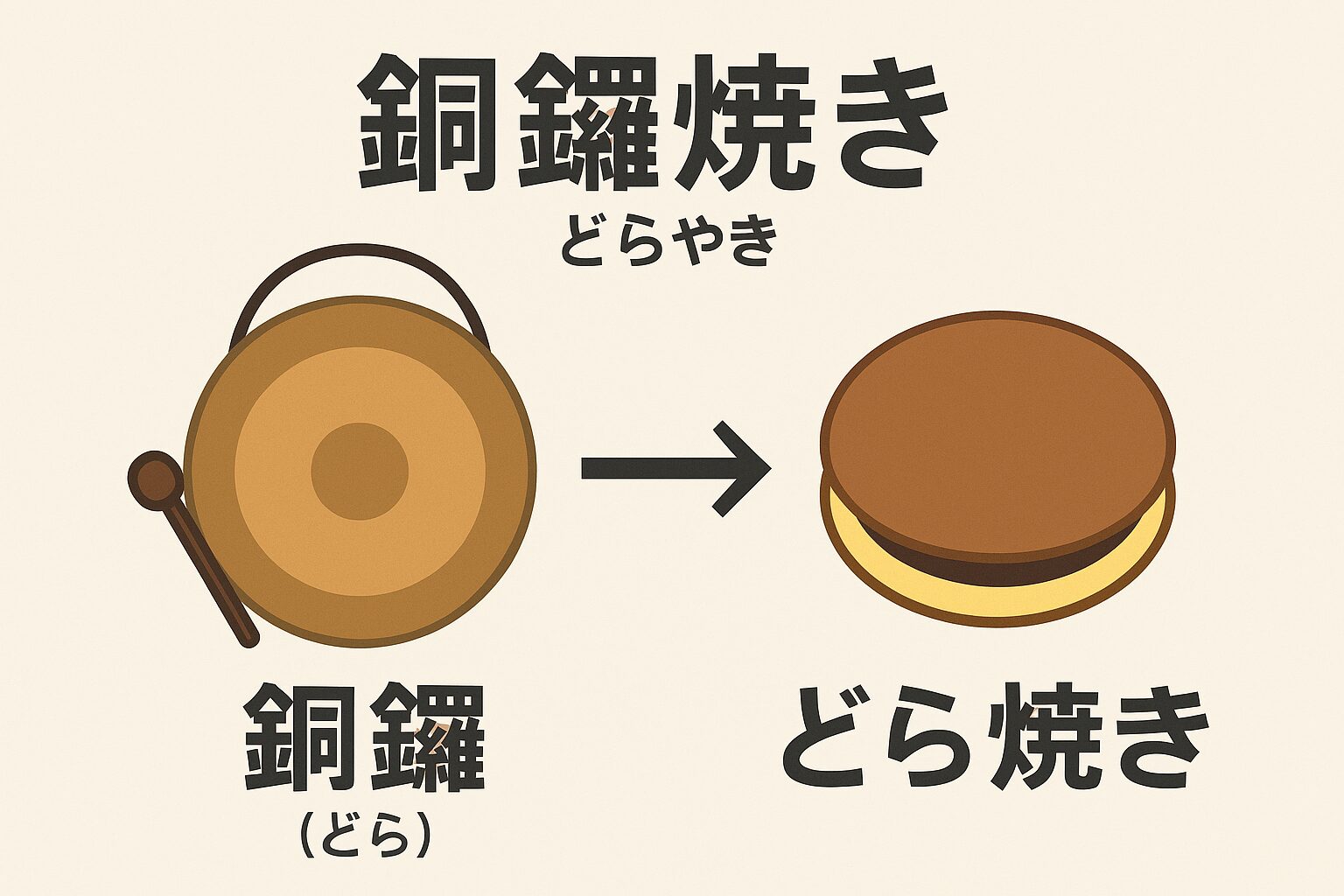

「銅鑼焼き」という言葉の由来は、その形が銅鑼(どら)という金属製の楽器に似ていたことからきています。銅鑼は、円形の真鍮や青銅で作られた打楽器で、叩くと「ドーン」という重厚で響きのある音が鳴り響きます。

古来より寺院や祭りの場で使われ、時に人々を集めたり、儀式の開始を知らせたりと、生活の中に溶け込んでいました。その丸くて平たい姿がまさにどら焼きの形と一致していたため、職人たちはこの楽器になぞらえて「銅鑼焼き」と呼ぶようになったと伝えられています。

つまり、「銅鑼のように焼いた菓子」という意味から「銅鑼焼き」という名称が誕生したのです。

銅鑼とはどんなもの?

銅鑼(どら)は、古くは中国から伝わり、奈良時代にはすでに仏具として日本に定着していたとされています。寺院では読経や法要の合図として、また祭礼では神々を迎える音として用いられてきました。

叩くと遠くまで響くその音は、人の心を落ち着かせ、場を引き締める効果があるとされます。そんな銅鑼の「円形で重厚、響きを持つ」特徴が、焼き上げた生地の丸く香ばしい姿と重なり、自然に「どら焼き」という名が定着しました。

さらに、焼き立ての生地が膨らむときの「ふんわりとした膨張音」や香ばしい香りが、まるで銅鑼を叩いたときの余韻のようだと感じられたことも、名づけに影響を与えたといわれています。

このように、どら焼きの名前には見た目の形状だけでなく、音や文化的象徴としての“響き”の美学も込められているのです。

どら焼きの歴史と発祥

どら焼きの歴史は意外と古く、起源にはいくつかの説があります。もっとも有名なのは、「戦の最中に武士が銅鑼(どら)を鉄板代わりに使って生地を焼いた」という逸話です。

この伝説によると、負傷した武士を助けた農家の女性が、手元にあった材料で小麦粉を溶き、生地を焼いて食べさせたのが始まりだといわれています。そのとき使ったのが「銅鑼(どら)」であり、そこから「銅鑼焼き」と呼ばれるようになったという説です。

このエピソードはあくまで口伝ではありますが、「どら焼き」という言葉の響きや、銅鑼の丸い形との一致を考えると、非常に説得力があります。

明治〜昭和で形が変化した「どら焼き」

現在のようなふんわりとした丸い形のどら焼きが登場したのは、明治時代に入ってからです。それ以前は、今のようにあんこを“挟む”形ではなく、生地の中に餡を包み込んで焼く「包み焼き型」でした。

明治中期には、小麦粉・砂糖・卵を混ぜて焼く柔らかな生地が普及し、庶民でも手に入る甘味として親しまれるようになります。

そして昭和初期になると、現在のように二枚の生地で餡を挟む「サンド型」が主流に。これにより見た目が整い、保存性や食べやすさも向上しました。特に浅草の老舗「うさぎや」や「清寿軒」などが販売したどら焼きが人気を博し、全国に広まったとされています。

地域ごとの呼び名|「三笠焼き」「文明焼き」など

どら焼きは日本全国で愛されていますが、地域によって呼び名が異なるのも特徴です。

たとえば関西では奈良県の「三笠山」の形に似ていることから、「三笠焼き」と呼ばれています。奈良公園の土産店などでは「三笠山」の焼き印を押したどら焼きが名物として販売されており、観光客にも人気です。

一方、九州地方では「文明焼き」という名前が古くから使われてきました。これは「文明堂」などの老舗菓子店がこの名称を採用した影響で、地域の一般名称として定着したといわれています。

つまり、「どら焼き」「三笠焼き」「文明焼き」はすべて同じルーツを持つ和菓子であり、呼び名の違いは文化や地域性を映し出すものなのです。

日本を代表する庶民の和菓子へ

戦後になると、どら焼きは全国の菓子店で定番商品として販売されるようになり、日本の「国民的おやつ」へと成長しました。

昭和中期には、スーパーやコンビニなどの量販店でも大量生産が始まり、家庭で手軽に楽しめる和菓子の代表格となります。さらに平成以降は、抹茶・栗・生クリームなどを使った創作どら焼きも登場し、若い世代にも人気を集めています。

今では、海外でも「Dorayaki」として知られ、日本のアニメ『ドラえもん』の好物として世界的な知名度を誇るようになりました。まさに「銅鑼焼き」は、時代とともに進化し続ける和のスイーツなのです。

「銅鑼焼き」と「どら焼き」の違い

「どら焼き」は、正式には「銅鑼焼き(どらやき)」と書きます。「銅鑼」は仏具や祭礼などで使われる金属製の打楽器で、その丸い形に似ていることからこの名がついたと言われています。つまり、本来の正しい漢字表記は「銅鑼焼き」なのです。

ただし、現代では「どら焼き」というひらがな表記が一般的になっています。理由は、柔らかく親しみやすい印象を与えるためです。子どもからお年寄りまで幅広く愛されるお菓子であることから、店頭のパッケージや商品名には、堅苦しい印象の漢字よりもひらがなが好まれる傾向があります。特にコンビニやスーパーで販売される商品は、誰でも読みやすい「どら焼き」表記を採用していることが多いです。

「銅鑼焼き」と表記する老舗のこだわり

一方で、創業の長い和菓子店や老舗ブランドでは、いまでも「銅鑼焼き」という漢字表記を使っているところもあります。これは、和菓子の持つ伝統性や歴史の重みを大切にしているためです。

「銅鑼焼き」と書くことで、職人の手仕事や古き良き日本文化の雰囲気を演出できるため、贈答用や高級和菓子ではあえて漢字を使うケースも多いのです。京都や奈良などの老舗店では、いまでも包装紙やのれんに「銅鑼焼き」と記されていることがあり、そこに和菓子文化への誇りが感じられます。

表記の違いごとの印象と使い分け

- 銅鑼焼き:正式名称。伝統・格式・文化的価値を重んじる表記。老舗や高級店で好まれる。

- どら焼き:もっとも一般的で親しみやすい表記。日常の菓子や市販品で多く使われる。

- ドラ焼き:カタカナ表記。現代的・洋風・ポップな印象を与える。若者向けブランドやコラボ商品に多い。

このように、どの表記を使っても意味は同じですが、対象となる客層やブランドイメージによって使い分けがされています。たとえば、老舗では「銅鑼焼き」を掲げて伝統を強調し、コンビニスイーツでは「どら焼き」として手軽さを打ち出す、といった具合です。

メディアや文学での使われ方

文学作品や古い新聞記事では、昭和初期までは「銅鑼焼き」と表記されている例が多く見られます。しかし、戦後になると雑誌や広告で「どら焼き」が主流となり、一般社会に浸透しました。

近年ではアニメ『ドラえもん』の大好物として「どら焼き」が世界的に知られるようになり、「Dorayaki」という英語表記も定着しています。

つまり、「どら焼き」という言葉は、漢字表記の「銅鑼焼き」が時代とともにやさしく形を変え、今の私たちの暮らしに馴染んだ言葉と言えるのです。

海外でも人気の「どら焼き」文化

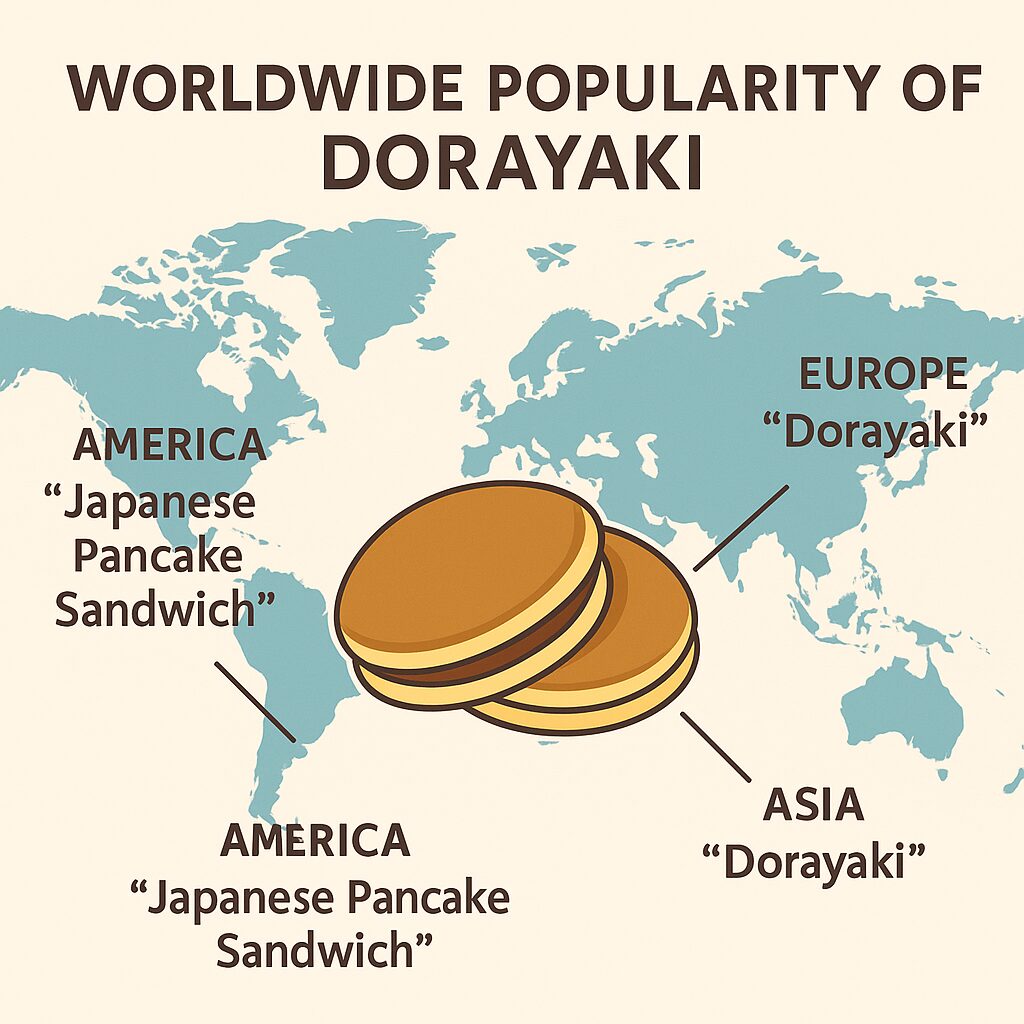

近年、「どら焼き」は日本国内だけでなく、海外でも“Dorayaki(ドラヤキ)”という名前で親しまれています。きっかけとなったのは、世界中で放送されたアニメ『ドラえもん』です。主人公・ドラえもんの大好物として頻繁に登場したことで、多くの国の人々が「どら焼き」という言葉とその見た目を自然に覚えました。

特に東南アジアやヨーロッパ、北米では、「ドラえもん=どら焼き」というイメージが強く、アニメ文化とともに日本の和菓子が広がった代表的な例と言えます。

海外での呼ばれ方と人気の理由

英語圏では「Japanese Pancake Sandwich(日本風パンケーキサンド)」や「Sweet Red Bean Pancake」と紹介されることが多く、見た目のかわいらしさと食べやすいサイズ感が人気の理由となっています。ふんわりとした生地に甘いあんこを挟んだ形が、海外の人には“ホットケーキのサンド”のように感じられるようです。

また、アジア諸国ではすでにコンビニスイーツやカフェメニューとして定着しており、台湾・香港・シンガポールでは現地の味覚に合わせて抹茶あん・カスタード・チョコレートなどのアレンジが施されたどら焼きが販売されています。

ヨーロッパでのどら焼き人気

ヨーロッパでは、どら焼きは紅茶やコーヒーに合う和風スイーツとして高い評価を受けています。特にフランスやイタリアでは、パティスリーが自家製のどら焼きを販売しており、抹茶や黒ごま、ゆずなど日本らしいフレーバーが人気です。

一方、イギリスではティータイムの軽食として好まれており、見た目がパンケーキに似ているため、「和風スコーン」と表現されることもあります。和菓子の繊細な甘さが欧州の味覚にもマッチし、「Dorayaki」という言葉そのものが日本文化の象徴として受け入れられています。

アメリカでの広がりと新しい食べ方

アメリカでは、「Japanese Pancake」や「Dorayaki Ice Cream Sandwich」として新たなアレンジが登場しています。冷たいアイスをどら焼きの生地で挟んだ「アイスどら焼き」は若者に人気で、カリフォルニアやニューヨークでは日系スイーツショップが話題になることも少なくありません。

また、ビーガンやグルテンフリーの流行を受けて、米粉や豆乳を使ったヘルシーなどら焼きも誕生。どら焼きは今や「懐かしい和菓子」ではなく、世界的に進化を続けるスイーツになっています。

アニメ文化とともに広がる「Dorayaki」

「どら焼き」の世界的な普及には、アニメ『ドラえもん』の影響が大きいことは間違いありません。海外のイベントやアニメフェスでは「Dorayakiブース」が設けられることもあり、日本のキャラクター文化とともに紹介されます。

特に子どもたちにとっては「ドラえもんが好きなスイーツ」という親しみやすい入口となり、自然と日本の食文化に興味を持つきっかけになっています。

こうした背景から、「どら焼き」は単なるお菓子を超えて、日本文化の象徴としての地位を確立しつつあります。和菓子の伝統とアニメ文化が融合した存在として、世界中で愛されているのです。

どら焼きの言葉と文化が教えてくれること

「どら焼き」やその漢字表記である「銅鑼焼き」という言葉には、日本人特有の感性と文化的な美意識が込められています。

日本語には、ものの形や音、手ざわりから言葉を生み出すという特徴があります。どら焼きの名もその一つ。金属の「銅鑼(どら)」という楽器の丸い形を見て、「このお菓子は銅鑼のようだ」と感じた先人たちの感性こそが、この名前を生み出したのです。

単に形が似ているというだけでなく、「焼く」「響く」「丸くおさまる」という要素がすべて日本的な調和の象徴とも言えます。

このように、どら焼きという言葉には、見た目・音・心地よさを同時に捉える日本語の美しさが宿っています。

どら焼きは「人と人をつなぐ和菓子」

どら焼きは、単なるお菓子以上の存在として、古くから日本の暮らしに根づいてきました。

家庭ではお茶の時間のお供に、また季節のあいさつやちょっとした手土産として、人と人とのつながりを表す贈り物として重宝されています。

和菓子職人たちは、ひとつひとつのどら焼きに「思いやり」や「感謝」を込めて焼き上げます。その丸い形には、「縁(えん)をつなぐ」「心を丸くおさめる」という意味も重ねられているのです。

たとえば、帰省の際に持ち帰るどら焼きには、「お世話になりました」「ただいま」という気持ちが込められます。

また、会社の同僚や友人への差し入れに選ばれるのは、味だけでなく、誰にでも受け入れられるやさしさを感じるから。

あんこのほどよい甘さと生地の香ばしさが、会話のきっかけをつくり、場を和ませてくれるのです。

形と響きが象徴する「和」の心

どら焼きの丸い形は、「円満」や「調和」を象徴しています。結婚式やお祝いの引き出物として選ばれることがあるのも、この縁起のよさゆえです。

さらに、「銅鑼(どら)」という言葉がもつ「響き合う」という意味も深いものがあります。銅鑼の音は、仏教では心を清め、人々の心をひとつにする象徴とされてきました。

つまり、どら焼きという名前には、「人の心をつなぎ、共に響き合う」という日本文化の根本的な精神が反映されているのです。

現代のどら焼きが伝える「やさしさの文化」

現代では、どら焼きは昔ながらの和菓子店だけでなく、カフェや洋菓子店でも新しい形で提供されています。

クリームやフルーツを挟んだ「モダンどら焼き」、健康志向の「米粉どら焼き」など、時代とともに進化しながらも、人の心を温めるという本質は変わっていません。

どら焼きを贈る、分け合う、語らう——その一つひとつの行為の中に、日本人が大切にしてきた「和」の心が息づいています。

つまり「どら焼き」は、ただの甘味ではなく、言葉・形・文化・心がひとつに調和した象徴的な存在です。

その名前の由来を知ることで、私たちは日本語の奥深さと、人を思いやる文化の豊かさを改めて感じることができるのです。

まとめ|「銅鑼焼き」は丸い形と音から生まれた日本の伝統菓子

「どら焼き」は漢字で「銅鑼焼き」と書き、その名は銅鑼という丸い打楽器の形に由来しています。

銅鑼のようにまんまるで、叩けば響くように香ばしく、焼き上がった姿はまさに日本の職人技と感性の結晶です。

正式な漢字表記は「銅鑼焼き」ですが、日常ではやわらかい印象の「どら焼き」が広く使われています。

一見シンプルなお菓子に見えても、その背景には日本語の美しさ・歴史・文化・人のつながりが息づいています。

銅鑼の「円」は円満を、甘いあんこはやさしさを、そして焼きたての香りは人の心をほっと和ませます。

食べるたびに、そんな日本の心と情緒を感じられる「どら焼き」。それは今も昔も、私たちの暮らしに寄り添う小さな伝統文化なのです。

コメント